这座被瓯江劈开的小镇,一半是千年通济堰的水声,一半是画坊里的松烟墨香。从堰头村的千年樟树到大港头的青石板街,木桨划过水面的涟漪里,藏着“堰水灌田,笔墨养人”的共生哲学——堰渠里的水滋养着两岸的稻田,也润着画师们砚台里的墨。

通济堰:石函铜鱼里的治水经

通济堰是小镇的“命脉骨骼”,始建于南朝的它,藏着世界最早的“水上立交桥”智慧。堰坝的石缝里嵌着条青铜鱼,鱼嘴对准水流的角度,据说当年治水者以此判断水位:鱼身半露则灌溉无忧,全没水中便需开闸泄洪。堰渠旁的“文昌阁”里,还存着清代的《堰规》石碑,刻着“先灌粮田,后润菜畦,违者罚米三石”,字迹被水汽浸得发潮,却比任何律令都管用。

巴比松画院:油彩画布上的乡土诗

画院藏在大港头的老码头旁,上世纪八十年代,一群画家被这里的晨雾与稻田吸引,像法国巴比松画派那样扎根乡土。画室的木地板上,滴满了各种颜色的油彩,墙角堆着画废的画布,上面的堰坝与渔船,比照片更带着烟火气。院长的画案上,摆着个粗陶碗,里面插着刚从田埂摘的狗尾巴草,他常说:“这里的雾是会动的颜料,风是拿着画笔的手,我们不过是跟着自然学画画。”

三洞桥:木拱石基里的商埠影

三洞桥:木拱石基里的商埠影

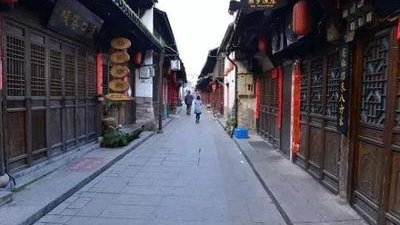

三洞桥横跨瓯江支流,是当年商船停靠的码头。这座木石结构的廊桥,桥身的横梁上刻着“光绪年间重修”的字样,木板被挑夫的草鞋磨出包浆,缝隙里还卡着几粒晒干的稻壳——那是运粮船靠岸时,从麻袋里漏出来的,带着画师们写生时吃的米糕香。桥畔的老茶馆里,至今用粗瓷碗泡着本地的“惠明茶”,茶客们聊的,一半是堰水的丰歉,一半是画展的行情。

如今的古堰画乡,画师们仍在晨光里写生,通济堰的水依旧顺着千年的渠路流淌,灌溉着稻田,也漫过画纸上的留白。暮色中,堰坝的水声与画院的快门声叠在一起,像在续写一首没有结尾的田园诗。

香港环球卫视《每日一品》栏目探寻华夏文化瑰宝,游历名胜古迹,展现华夏魅力,见证非凡传奇!

香港环球卫视 媒体中心

编稿:刘紫丹

责编:黄建强