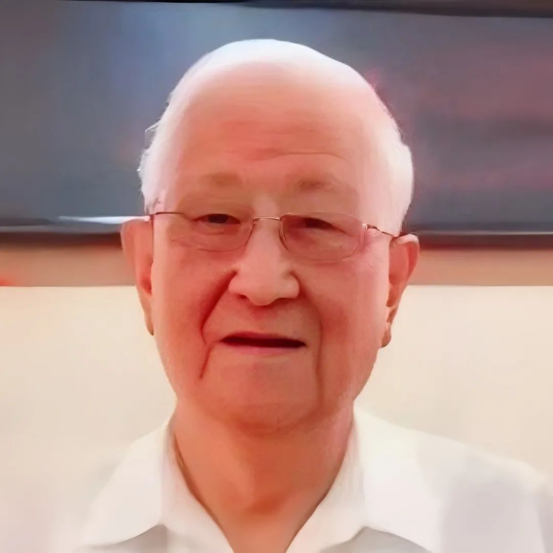

作者简介

赵维1929年出生,青少年时期正值日本军国主义大举侵略中国,在上海亲眼目睹国土沦丧、日本侵略者凌虐同胞的悲惨景象,深感沦亡之苦。当时虽然年纪还小,但报效祖国、振兴中华的思想已在幼小的心灵里开枝散叶。

上海解放前,先后就读于上海大同大学附中和上海震旦大学,受到中国共产党革命路线和主张的感召,开始认识并向共产党组织靠拢。高中和大学期间,积极投身共产党领导的学生运动。他清楚记得当时的革命学生运动口号是:反对国民党政权的贪污腐败,反对独裁专制,要民主,反内战,反饥饿,反对美帝国主义。

1949年5月27日上海解放,赵维的革命热情更加高涨,遂向就读的上海震旦大学地下党组织提出正式参加革命队伍。几天后,党组织对他说“你英文好,又懂法文,历史清白”,于是推荐他报考中央外事学校。到了当时的北平,由两位穿我人民解放军军装的干部主持面试。他们先让赵维谈了谈个人经历和对共产党的认识,随后又拿出一本英文版的《世界史》,要他随意打开一页并朗读书中内容。赵维按照考官要求,流利地朗读了书中的一段内容之后,主考官面带笑容地对他说:“等通知吧!”几天后,赵维接到入伍通知,先进入华北人民革命大学学习革命知识、党的历史和政策。

1949年10月1日,赵维及其在华北人民革命大学学习的同学有幸应邀参加了在北京天安门广场举行的中华人民共和国开国大典。

1950年,赵维奉调进入新成立不久的外交部工作,成为新中国的第一批外交官。他曾担任过中华人民共和国驻印度加尔各答总领事馆副领事,驻坦桑尼亚大使馆二秘,外交部亚非司东非处处长,中国首批常驻联合国代表团一秘、参赞,联合国秘书长德奎利亚尔的首席政治顾问等职。从联合国秘书处调回国后,赵维被任命为中国驻巴布亚新几内亚大使,1991年光荣离休。

赵维大使离休后,初心不忘,牢记使命,经常向各种媒体和公众宣讲新中国为恢复其在联合国中合法席位所走过的漫长且艰难的历程,介绍他作为新中国第一批常驻联合国代表团成员的光辉经历和见闻,讲述毛泽东、周恩来、邓小平、董必武等老一辈无产阶级革命家给他留下的深刻印象。

2019年10月1日前夕,赵维这位在建国之前参加革命的新中国第一代外交官荣获了“中华人民共和国成立70周年纪念章”。2021年7月1日前夕,在中国共产党建党百年的光辉时刻,赵维这位拥有70多年党龄的老党员荣获了“光荣在党50年”纪念章。

2025年4月2日,赵维突然因病去世,走完了他光辉的一生,享年96岁。

三、我与联合国的不解之缘

接下来,中央就开始积极筹备,并选定中国代表团团长由乔冠华担任,黄华任副团长。联合国讨论的很多问题都是由第三世界国家提出来的,所以代表团里需要有一位懂得第三世界、懂得亚非拉问题的同志。我比较熟悉这方面的情况,因此也被选定成为代表团的成员。当时我担任代表团一秘,负责执笔起草代表团的工作方针和有关问题的对策。尽管组织上对我充分信任,但毕竟我从没有搞过联合国的工作,因此必须抓紧补课。比如当时写对策分析时,我除了回家睡觉之外,其他时间都在单位里查资料,现学现写,花了整整三天三夜才写出初稿,又经领导反复修改才定稿,报中央审批。

1971年11月9日,中国代表团正式踏上奔赴联合国的旅程。启程当天,代表团成员的家属也都获邀到机场为我们送行。周恩来总理带领全体在京的中央政治局委员前来为我们送行,还接见了代表团成员的家属。

1971年11月9日,中国代表团应邀参加第26届联合国大会。代表团启程前,周恩来、叶剑英等国家领导到机场欢送。

那天总理的情绪很高,精神舒畅,气色也好。新中国成立后他就主管外交,为新中国重返联合国这个事情奋斗了22年,现在终于看到了这来之不易的胜利。我能感到,这个胜利也总算让他从林彪事件和“文革”极左气氛的压抑中舒了舒心。他说:“我们欢送解放军上战场,他们是不穿军装的解放军,要上前线去了!”

1971年11月9日,周恩来总理率在京的全体政治局委员到机场为新中国第一个赴联大参加会议的代表团送行。周总理与作者赵维亲切握手道别。(图源:作者提供)

周总理看见我后,就过来同我握手。我一见赶紧迎上前去。

1971年11月9日,代表团出发前,周恩来等党和国家领导人在北京首都国际机场为代表团送行。(图源:中国民用航空局网站)

热烈欢送后,代表团全体成员在专机前同周总理合影留念,随后我负责照顾代表团领导和同志们登机并核点人数。

我最后登机时,看到周总理仍站在飞机前,于是走上前去对他说:“我们走了,总理多加保重。”周总理说:“好,走吧,好好工作。”我激动地说:“总理放心,我不会辜负总理的嘱咐的!”登机就坐后,我的心情久久不能平静下来。这是我最后一次见到周总理,每当想起和提起此事,我都会情不自禁热泪盈眶。

1971年11月11日,乔冠华率领中国代表团抵达美国纽约肯尼迪机场。(图源:网络)

来自美国各地的爱国华侨手持中华人民共和国国旗和“热烈欢迎祖国代表团”的标语,聚集到纽约肯尼迪国际机场欢迎中国代表团。(图源:网络)

刚到联合国的第一个最大感受,就是新中国在国际上的良好形象、政治主张深入人心。

1971年11月10日,我们中国代表团飞经巴黎来到纽约之后,下榻在联合国总部附近的罗斯福旅馆,位于曼哈顿市区一个比较繁华的地段。我房间窗户的对面是商业区里的一家银行。第二天早上一起床,我便看到对面银行的窗户上写着大标语“Welcome People’s Republic of China!”(欢迎中华人民共和国!)

中国在联合国的合法席位得到恢复,新中国代表团首次出现在联合国大会上。此事在纽约联合国总部立刻引起了轰动。

那时,因为我们都穿着中山装,所以不管我们走到哪里,人家一看就知道我们是来自中国大陆的官员,都过来同我们打招呼。联合国大厦内的保安很严,可是对我们,无论走到哪儿保安都不会过来盘问。记得有一位肯尼亚驻联合国的大使对我说:“我有的时候还会遇到保安的盘问和检查。为什么你这么自由?”我对他说:“因为我是中华人民共和国的代表。”他听后就哈哈地笑了。

接下来令人印象深刻的一幕就是1971年11月15日中华人民共和国代表团首次出席联合国大会会议时的场景。当时,联合国特意为中国代表团举行了一场欢迎大会。在我的印象中,这样的欢迎大会在联合国是史无前例的。会上有一个环节是各国代表上台发言,对中华人民共和国代表团的到来表示欢迎。根据我们原先的估计,这种礼节性的欢迎仪式只会安排一次,没有发言或者没有赶上发言机会的国家之后便不会再有机会了。可是令人意想不到,因为报名要求发言的人数实在太多,大会秘书处接连安排两天的发言也排不完。最后他们只好整整安排了三天的发言,相当于开了三次欢迎会,堪称空前绝后。会上各国代表纷纷过来与我们握手,相对于以往比较严肃的联合国会场,这一次可谓轰动至极。

时任美国常驻联合国代表老布什与新中国常驻联合国首任代表黄华(右)在联大会议期间交谈。

美国方面原先并没有准备发言,可是第一天欢迎会结束后,美国常驻联合国代表(即后来的美国第41任总统老布什)一看这样的热烈场面,就赶紧给本国国务院打电话,提出也要发言,所以在第二天的会议上,老布什代表美国发言。他说:“欢迎中华人民共和国代表团的到来。我们将在联合国进行工作关系上的合作。”当时中美尚未建交,因此许多人开始并没有想到美国代表会在联合国的欢迎会上发言。当然,老布什的这个发言还是比较受欢迎的。同时,他的发言也进一步折射出中国的国际威望。

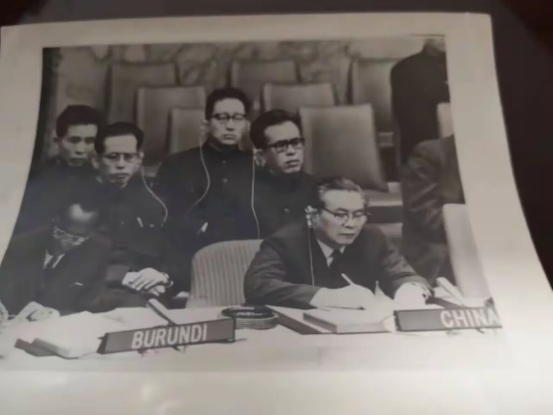

到联合国后,中国代表团立即出席联合国大会和安理会。因为行前准备工作比较仓促,人手也不齐全,所以我们中国只参加了两个委员会:一个是第一委员会,专门研究国际安全和裁军事务的;另一个是第四委员会,主要讨论殖民地的非殖民化问题。第四委员会的工作是第三世界最关心的,对我们来说也比较轻松。

当时我参加了第一和第四委员会的工作。在这里我遇到一位老朋友,也就是联合国第四委员会主席。他原来是坦桑尼亚驻华大使,我在坦桑尼亚工作期间就与他熟识,他到中国当大使时,我们在工作中经常有接触和往来。1971年,他被本国政府调往联合国当代表时曾对我说:“我喜欢中国,离开真是很不愿意,但是去联合国工作意味着达到了自己外交生涯的顶峰,所以我还得去。我们很快就会在联合国见面的!”后来,我们在第四委员会配合得非常好。

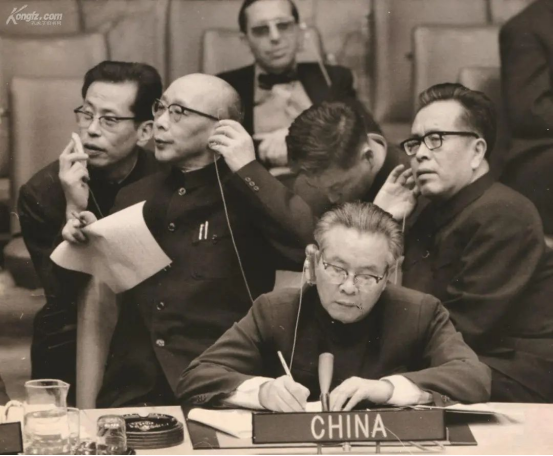

中国常驻联合国代表团成员出席联合国大会。成员分别为:中国常驻联合国代表黄华大使(坐在“China”桌牌后)、中国常驻联合国副代表陈楚大使(坐在黄华身后)、中国常驻联合国代表团参赞周南(坐在陈楚右手边)、一秘赵维(坐在陈楚身后,即本文作者)、中国常驻联合国代表团一秘过家鼎(坐在周南身后)。

接下来,我就一直在中国常驻联合国代表团工作,负责国际政治方面的工作。直到1981年,我的工作性质又发生了新的变化。在此之前,我是一名中国外交官,是中国常驻联合国代表团的一员,而在1981年之后,应时任联合国秘书长德奎利亚尔的邀请,我被联合国秘书处聘任为联合国秘书长德奎利亚尔的政治顾问,也就是说,形式上我已经不再是中国外交官,而变成了一名联合国雇员,即所谓的国际职员(International Civil Servant)。

我的工资和各项补贴由联合国秘书处提供,我的工作职责和任务由联合国秘书处安排,我的办公地点在纽约联合国总部。我的领导和同事不再是中国常驻联合国代表团的那些成员,而是在联合国秘书处工作的其他国际职员,我们所要遵守的规定和纪律是联合国秘书处颁发的《员工守则(Staff Rules)》。

联合国秘书处对国际职员最重要的一项要求就是“忠于职守,秉持中立”,不能以自己国籍国家的政治立场干扰联合国事务。规定虽然如此,但每个国际职员的思想、文化和行为习惯却很难不打上其民族国家的烙印。所以,联合国的各个成员国都千方百计尽可能多地往联合国秘书处中安插出自本国的国际职员,尽可能多地为出自本国的国际职员谋求联合国秘书处的高级职位。

我担任的联合国秘书长德奎利亚尔的政治顾问是一个很高级的职位,在联合国的职务序列中属于D1级别,相当于国内政府部门的司局级。

作者赵维(左)与时任联合国秘书长德奎利亚尔在纽约联合国总部的合影(图源:作者提供)

时任联合国秘书长德奎利亚尔是秘鲁的一位资深外交官,曾担任秘鲁常驻联合国代表,于1982年1月1日起任联合国秘书长。记得初次与他见面时,他对我说:“有三个方面的问题请你帮我一起研究:一个是关于联合国安理会的,一个是关于第三世界和亚洲的,一个是有关于不结盟国家的。”德奎利亚尔秘书长同我研究的第一个问题就是“英阿马岛危机”。我向他分析了局势后提出:“应当尽快停止军事冲突,通过和平谈判解决问题。”后来,随着在联合国的倡议下进行调解,英国和阿根廷的军事冲突也停了下来。

时任联合国秘书长德奎利亚尔在其首席政治顾问赵维离任时,向赵维颁发的联合国“和平奖”水晶砖。(图源:作者提供)

1984年3月,我奉调回国,回归外交部工作,从而也结束了我在联合国秘书处的工作。

像我这样由中国外交官岗位转换角色,到联合国和其他国际组织中任国际职员,之后再回归我国外交岗位工作的干部,在外交部还有很多,比较著名的有钟述孔、孔繁农、何亚非、崔天凯、刘结一、章启月等。更广为人知的是那些由我国政府直接推荐给联合国秘书处作副秘书长的中国高级外交官。他们大多在出任联合国副秘书长之前就已经担任过中国驻外大使、外交部部长助理、副部长的职务。这些人从第一任中国籍副秘书长到目前的第十任,依次为唐明照、毕季龙、谢启美、冀朝铸、金永健、陈健、沙祖康、吴红波、刘振民、李军华。他们在联合国里直接参与全球治理,同时也为世界贡献中国智慧。

转自:外交官说事儿