毕生心血在翻译

李光斌在翻译方面情有独钟,倾注了全部心血。他不仅注重翻译实践,而且潜心研究翻译理论。他在这方面颇有成就,因此获得了国务院颁发的政府特殊津贴和证书。

但是,李老谦虚地说:“我没有什么值得夸耀的成绩。如果说我在翻译方面做了一些有益的工作,那是我应该做的。如果说在翻译工作上还有很多事情没有做好,那则是自己的水平不高的缘故。在这方面,首先在外交部,我受到了严格的训练,体会到周总理关于‘外交无小事’指示精神的深刻含义,以及在工作上如履薄冰、如临深渊的慎之又慎的工作态度。”

李老顿了一顿,接着说:“受益最深的是在翻译工作上。周总理和乔冠华同志一丝不苟、精益求精的精神时时鞭策着我,为我树立了效仿的榜样。在翻译条约协定、照会、毛主席和周总理以及其他中外领导人的讲话以及会谈过程中,翻译技巧和翻译理论水平都得到了提高。”

李老谈到他到四川广汉空军某航校当翻译官时,说到一个有趣的故事:

周总理接待也门总统萨拉勒元帅访华时,总理代表中国政府答应送这位元帅一架飞机,同时为也门培养飞行员。也门总统回国后,立即把学员派到中国来了,但事与愿违,辛辛苦苦的教学却没有结果,因为飞行员们的英语基础很差,专业词汇根本听不懂,所以立即电告外交部,请求派阿语译员。李光斌就这样到空军航校当上了一名翻译官。他当时负责飞行员的机械原理、制图、体育等多门课程的翻译教学,给飞行员们当教官。

由于也门派来的学员已经到了一个多月,所以李光斌来到军校的第二天就走上了讲台。他说:“这对我来说是一个严峻的考验。老实说,许多飞行机械方面的知识,我一点不懂,却要给学员讲,这是一关。往往头一天夜里,老师给我们讲,我们再翻译好讲义,第二天到课堂上去讲。困难之多,可想而知。”他说那时他们心中只有一个念头,不管担子多重,困难多大,也要圆满完成组织交给的任务。

勤奋出天才,只有勤奋才可能创造出前人没能创造出来的奇迹。谈起这些翻译工作,李老说:“这些工作培养了我,使我得到锻炼与提高。没有当年日日夜夜的奋斗,就没有今天的译审功底。翻译毛主席的著作相当艰巨,选词造句都得千锤百炼而后才能决定取舍。毛主席是中国现代史上少有的文化巨人。读懂他的文章要费很大的劲儿,翻好他的文章更是要费力气才行。要想翻译好,必须学习好,否则是一事无成的。”

1966年5月,李光斌刚从湖南浏阳参加“四清”回来,毫无例外地被卷进那场声势浩大的运动。没有多久,1969年11月,中共中央成立了毛泽东著作翻译室。李光斌被借调到毛泽东著作翻译室,当上了定稿组组长。翻译毛泽东的著作,对他来说是一项极其光荣而又艰巨的任务。

为了按时完成这项政治任务,李光斌和翻译组的其他人员一起住进了友谊宾馆,不分昼夜地工作。李光斌的中文、阿拉伯文、英文功底深厚,无论笔译还是口译都达到了相当水平,尤其是在阿拉伯文方面造诣颇深,具有一定的权威性。

在李光斌的带动下,翻译组日夜奋战,用5年时间译完《毛泽东选集》1-4卷,还翻译了《毛泽东语录》《毛泽东军事著作选集》以及“毛选”的一些单行本。

翻译这些著作,翻译组成员一不署名,二无稿费。书籍出版后,除了极少数人知道这套阿拉伯文的“毛选”译者是李光斌他们,广大读者根本无法知道译者的名字。五个春秋,翻译组成员翻译了几百万字的“毛选”。

完成了这项工作后,外交部派李光斌到我国驻科威特使馆工作。

外交生涯

中国和科威特于1971年3月22日正式建交。李光斌被派到中国驻科威特大使馆进行建馆工作,一去就是8年。他走时小儿子尚未降生,回来时已经上二年级了。从科威特回国后,李光斌在也门驻华使馆和巴勒斯坦驻华使馆工作了一段时间。

1981年,李光斌被派到中国驻也门使馆工作。他到也门第三天,使馆驻地就发生了6级地震。许多建筑遭到破坏,街上到处是一堆堆从房屋上倒坍下来的石头,受灾群众都显得惊惶失措。

当时中国驻也门的大使正在外地度假,李光斌作为使馆最高外交官,地震刚结束就开车跑到中方驻也门的有关单位调查地震带来的损失。得知中方无一人伤亡,李光斌赶紧向国内发电报,把这个平安的消息及时地传回祖国。

在也门工作了5年,李光斌于1986年圆满完成任务回国。回国后,他先在阿曼驻华使馆工作了一年时间,然后到科威特驻华使馆工作。

他与科威特结下了不解之缘,前前后后已经与科威特朋友们一起工作了20多年。因此,科威特朋友亲切地称呼他是“民间大使” “友好使者”。

除了做好本职工作外,他还利用业余时间查阅了200多本书刊,写出了近10万字的我国第一部《卡塔尔概况》。1978年,李光斌奉命到阿曼协助建馆期间,又编译出版了10万字的我国第一部《阿曼苏丹概况》。这两本书的出版发行为我国人民了解两国情况提供了翔实的新资料。

伏案笔耕

70年代,李光斌在中国驻科威特使馆工作8年,为中国和科威特两国的友谊作出了贡献。因此,海湾战争结束后,在科威特刚刚恢复主权的第一年,科威特外交部就破格批准李光斌的二儿子赴科威特留学。

对这件事,科威特驻华大使巴疆说:“这不过是我们对李光斌教授最起码的奖赏。”1976年,科威特外交部又邀请李光斌夫妇正式访问科威特,以嘉奖其在加强中科友好方面所作的贡献。在科威特使馆工作期间,李光斌始终牢记周总理提出的“十六字方针”,模范遵守外事纪律。

从80年代后期开始,李光斌的大部分时间都在科威特驻华使馆工作。无论身在国外还是在国内,李光斌始终没有忘记自己青年时立下的志愿——当一名中外友好的使者,为中外友谊添砖加瓦。因此,他在工作之余,一直笔耕不辍,写了大量介绍阿拉伯世界的文章,发表在《人民日报》等各种报刊杂志上。

2010年,《异境奇观——伊本·白图泰游记》中文全译本译者李光斌先生(右)被授予“伊本·白图泰奖”。

《异境奇观》封面(图源:百度百科)

同时,他还翻译了大量书籍,他翻译的《异境奇观》一书就是60万字,《赛福奇遇记》也是40多万字,还有《科威特宪法》等高难度的文献。其他著作、译作就更多了,如《苏阿德·萨巴赫诗集》《科威特》《科威特:事实与数字》《科威特与伊拉克疆界之标定》《科威特与社会发展》和《天房史话》。此外,他还撰写了《拉宾——和平进程中的殉道者》《萨达特——中东和平进程的先行者》等十几本书。

2018年10月18日,外交部北京外交人员服务局离退休人员服务处处长陈欣代表本局接受李光斌先生(左)捐赠的600本翻译作品《科威特造船史》,并向译者颁发荣誉证书。

《科威特造船史》封面(图源:百度百科)

除了翻译外,李光斌还写了一些阿拉伯文诗词发表在伦敦出版的阿文报纸《科威特之声》上,受到科威特人民的欢迎。在伊拉克入侵科威特时,李光斌还写了《讨暴君》《悼亡友》《庆胜利》等诗篇,积极声援科威特人民。科威特解放后,李光斌先生的这些诗词被收入《科威特诗集》。他成为这本诗集中唯一一位非阿拉伯作者,在阿拉伯世界引起广泛反响。

1998年,李光斌又写了题为《中科友谊天长地久》一文发表在《中国经贸》画报上,然后被译成阿拉伯文发表在科威特的《祖国报》上。1998年12月10日,科威特内阁条法司官员打电话给科威特使馆,称赞这篇文章写得好。李光斌认为自己所做的事情是一个翻译应起的作用,这就是一位民间友好使者的精神所在。

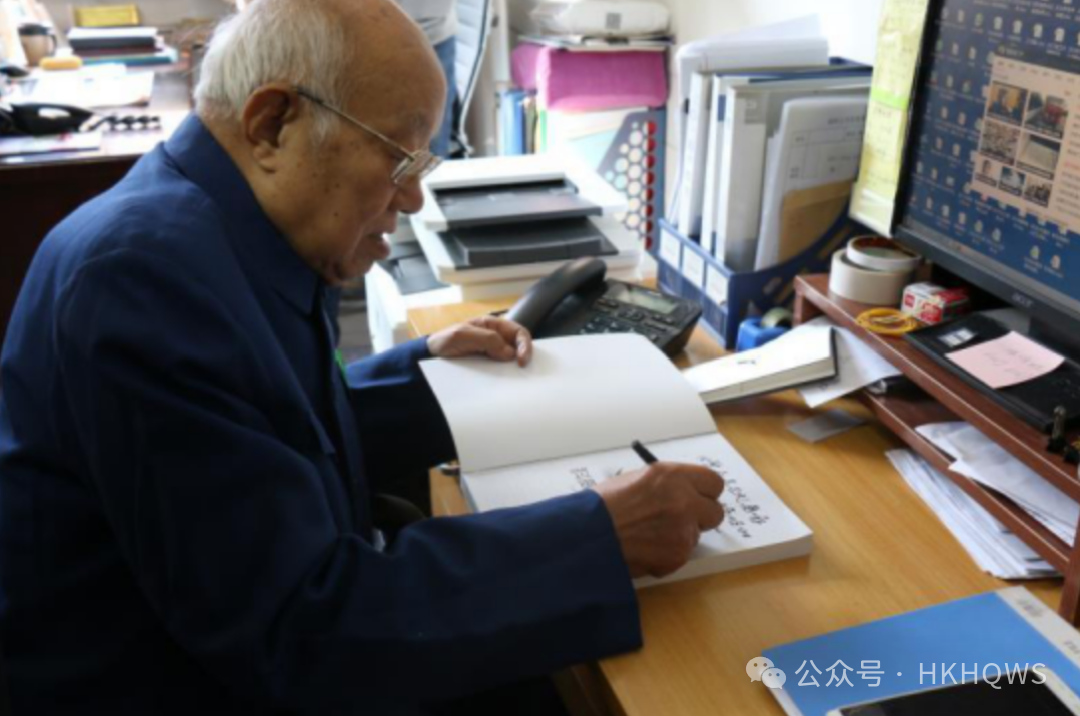

李光斌先生在赠送国际友人的翻译著作上题字签名。

除了本职工作外,李光斌还是中国对外翻译委员会、中国亚非学会、中国地名学研究会、中国外国文学学会阿拉伯文学学会等的成员。

成功男人的支柱是女人

李光斌1959年与郑淑贤女士结为伉俪。婚后3天,夫妻分隔两地,过起了牛郎织女的生活,一个在首都北京,一个在内蒙古乌兰哈达。这样一晃就是12个春秋,他们没有向党组织提过任何要求。他们说:“那时,我们心中只有组织,只有党。只要党需要,个人的一切都可不顾。”

自古忠孝不能两全。李光斌的母亲辞世时,他正在夜以继日地翻译《毛泽东选集》,担任组长的他不能分身,所以虽然北京—承德相去不远,但是他还是以大局为重,强忍悲痛,没有回家送母亲一程。父亲去世时,他远在万里之外的科威特,更是心有意而不能回。人生在世只有父母最亲,而父母辞世竟然不能亲自守灵,李光斌心中始终有个结。每当他谈到父母时,总是眼含终生遗憾的泪花,唏嘘不止。为此,他除了感激兄弟姐妹们外,特别感谢妻子替他所尽的孝道。

李光斌说妻子是家里的功臣,“我和她1959年结婚,1987年之前一直两地分居。她在赤峰当老师,还是班主任,家里家外都靠她张罗,后来调到北京来工作,还在学校教书。”

已经退休在家的郑淑贤,晚年生活很充实很幸福,夫妻俩都有自己的事业和爱好。最让他们骄傲的是三个孩子都继承父业,个个成才。大儿子毕业于北京大学心理学系,并获得博士学位,现已移居加拿大。女儿毕业于北京大学外语系,获得西班牙语、英语双学士学位,现在西班牙驻华使馆当翻译。小儿子毕业于科威特的一所大学,专业是阿拉伯文学和语言,现在黎巴嫩驻华使馆当翻译。

这一家人能说五种语言,俄语、英语、阿拉伯语是他们家的大语种,其次是德语、西班牙语。在外人羡慕的目光中,李光斌笑称:“我家可以开个翻译公司了,这可都是夫人的功劳。阿拉伯有一句谚语说得好,‘成功男人的支柱是女人’。”幽默的话语里除了自豪,还有对子女的厚望。

图文转自:外交官说事儿公众号